Juan José Saer, un narrador en busca de poesía

A 20 años de su fallecimiento, homenajeamos a uno de los escritores argentinos más notables, cuya obra ocupa un lugar destacado en la historia de la literatura nacional.

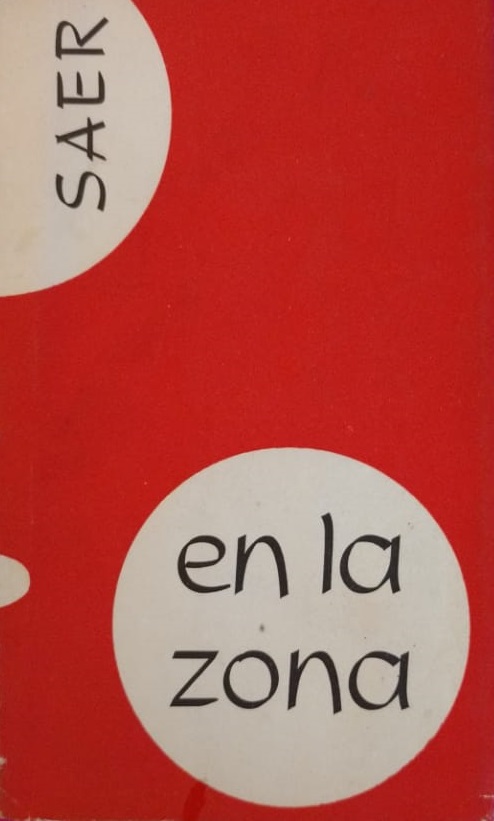

En 1960 apareció en Argentina un libro que no solo significó el nacimiento de un escritor, sino de una obra alejada de las influencias de Jorge Luis Borges quien, por entonces, ya estaba consagrado como uno de los autores casi ineludibles, para cualquiera que quisiera escribir literatura en esta parte de la región. Se trata de En la zona: un conjunto de catorce cuentos de un veinteañero santafesino que, curiosamente, los trece primeros conservan ecos de la admiración que sentía por Borges. Sin embargo el último relato, “Algo se aproxima”, marcó un quiebre para fundar un tipo de literatura diferente, nueva, personal. Ese nuevo autor era Juan José Saer.

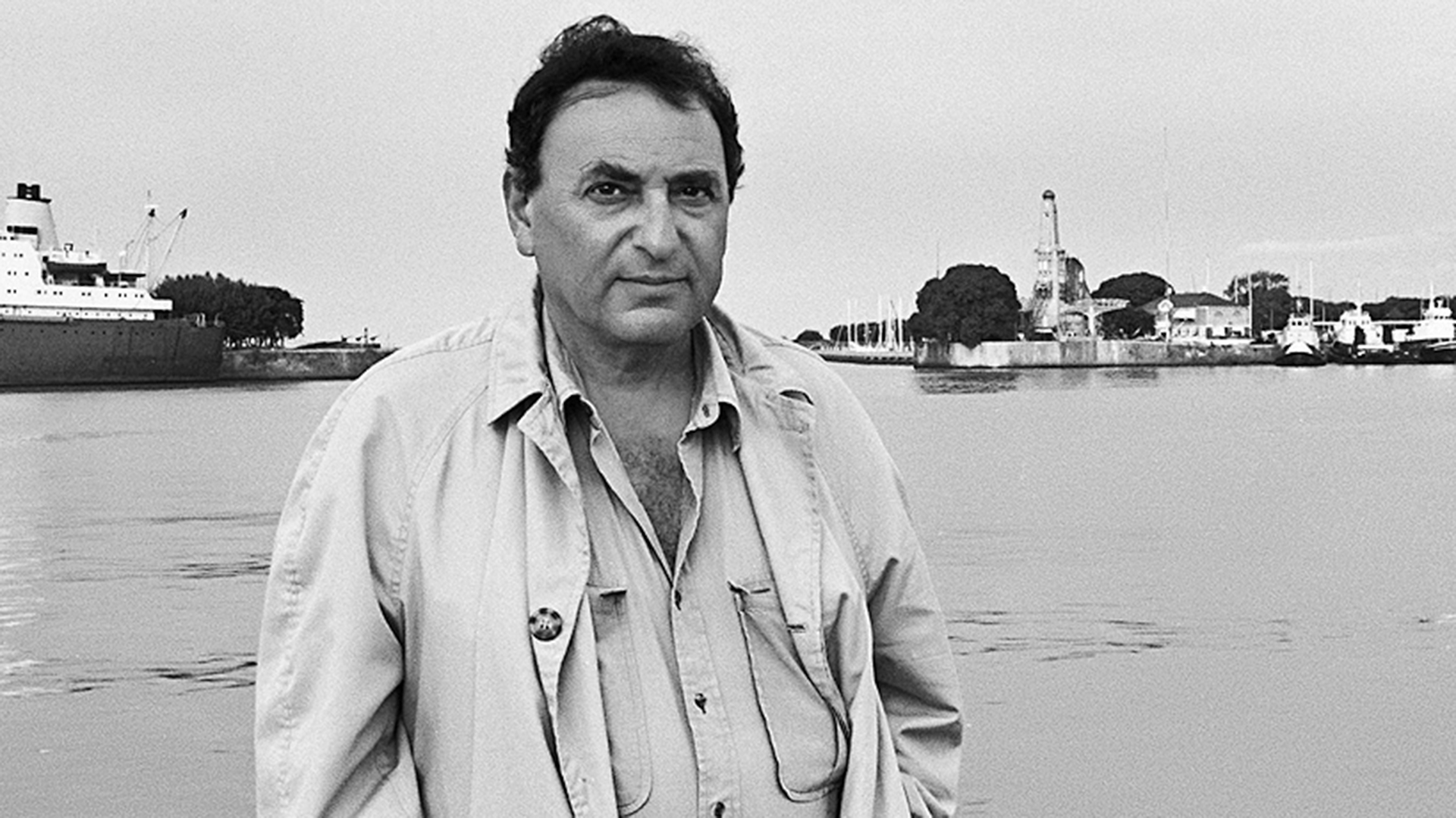

Saer había nacido el 28 de junio de 1937, en Serodino, a cuarenta kilómetros de la ciudad de Rosario (Santa Fe). Once años después, los Saer se instalaron en la capital de la provincia, donde Juan José terminó sus estudios, comenzó a trabajar en periodismo y a tomar contacto con algunos otros escritores. Entre ellos, Hugo Gola y Juan L. Ortiz, dos poetas y amigos que tuvieron una gran influencia en su escritura. Y ese predominio de la poesía no es azaroso; se observa a lo largo de todo el conjunto de su producción literaria.

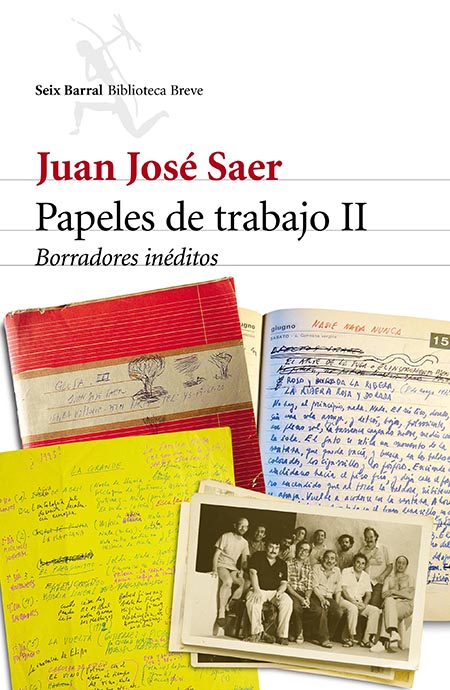

En ese sentido, algunos críticos coinciden en que el máximo punto de referencia del autor es la poesía y no la narrativa, aun en su literatura de ficción. Esto no solo puede observarse en la literatura de Saer, sino también en la publicación de sus borradores y papeles de trabajo, donde se exponen determinados documentos y materiales para entender un poco más el proceso creativo del autor. Se dice, por ejemplo, que cuando empezaba a escribir siempre traducía un poema, como si se tratara de un precalentamiento literario. Además, hay en algunos pasajes de la obra narrativa ciertos tonos y ritmos puramente poéticos que, si el lector los recita en voz alta, se aprecia sin dudas aquel espíritu lírico.

Más tarde, llegaron otros libros de cuentos: Palo y hueso (1965); Unidad de lugar (1967); La mayor (1976); Lugar (2000). Por supuesto, las poesías también tuvieron su lugar y aparecieron en compilaciones como El arte de narrar: poemas 1960/1975 (1977). Además, Saer se destacó con novelas notables, como Responso (1963); Cicatrices (1969); El limoreno real (1974); Nada nunca nada (1980); El entenado (1983); Glosa (1986), y ensayos. Entre ellos, El río sin orillas: tratado imaginario (1991); El concepto de ficción (1997); La narración-objeto (1999).

El vocabulario y la sintaxis de Saer construyen un lenguaje, por momentos, un tanto regionalista y provincial. Allí abre caminos hacia su propia zona, su espacio y porque, justamente, desde allí escribió. Tal vez como sucede en los textos de Héctor Tizón, pero no se trata de una lengua -como dicen algunos expertos- como la de Roberto Arlt, marcadamente porteña, o aquella bien rioplatense de Borges. Por otra parte, tampoco hay una intención o postura de erudición, como quizá ocurre en los textos de Cortázar y del propio Borges.

Los personajes de Saer no son aquellos a los que el autor pone a conversar acerca de temas filosóficos, metafísicos o teológicos. El santafesino no intentó construir y exponer, de algún modo, un canon o biblioteca personal a partir de su literatura. Escribió, más bien, desde un lugar diferente desde el cual exploró una diversidad de temas como la percepción del tiempo y el espacio, la memoria, la historia, la locura, el crimen, la soledad y, por supuesto, la propia ficción y la relación entre narrativa y poesía.

En 1968 se estrenó en Buenos Aires un film dirigido por Nicolás Sarquís, basado en su cuento “Palo y hueso”, con guion del propio Saer. Ese mismo año viajó a París con su mujer y comenzó a trabajar como profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Rennes. Allí nació su hijo Jerónimo y, con su segundo matrimonio, su hija Clara. Luego, vinieron otras adaptaciones de sus textos como Nadie nunca nada (dir. Raúl Beceyro, 1988) y Cicatrices (dir. Patricio Coll, 2001).

A pesar su prestigio creciente, Juan José Saer no ocupaba un lugar de centralidad dentro de la literatura argentina. Estaba más bien por los márgenes del mercado editorial. Algunos lo atribuyen a que fue un escritor a quien nunca le interesó tener agente literario, cuando la mayoría de los autores de ese momento ya trabajaban de ese modo, no solo para entablar relaciones con las distintas editoriales, sino también para presentar sus obras a concursos. Saer solo ganó el Premio Nadal en 1987, por su novela La ocasión, y otra distinción francesa por la traducción de El entenado.

Saer venía cada tanto a la Argentina, pero solo para visitas fugaces, las cuales aprovechaba para realizar entrevistas o presentar algún libro. Pero nunca se fue de París y allí murió el 11 de junio de 2005, a los 68 años, víctima de un cáncer de pulmón. Con los años, llegó la reivindicación de su obra que ya había comenzado, incluso, con las reseñas y debates en la revista literaria Punto de vista, dirigida por Beatriz Sarlo: una de las primeras en destacar el valor de la literatura de Saer. Sarlo, quien falleció en diciembre de 2024, fue la gran estudiosa de la obra del santafesino y quien dijo más de una vez: “Juan José Saer es el escritor argentino, después de Borges, más importante del siglo XX”.

Fuentes: Biblioteca Saer / Archivo Los 7 Locos / Diarios argentinos

Imagen de portada: El Periódico